2023 – ein Jahr in dem wir wissen, was es bedeutet, in einer Energiekrise zu stecken. Der Ukraine-Krieg hat uns gezeigt, wie problematisch es sein kann, von anderen Staaten abhängig zu sein, wenn es um etwas so wichtiges wie Energie geht. Und es wird weitere Krisen geben, nicht zuletzt die Klimakrise, in der wir alle gemeinsam stecken. Die etablierten Arten der Energie- und Rohstoffgewinnung schaden der Umwelt erheblich. Die Forderungen nach erneuerbaren und „grünen“ Alternativen werden lauter. Das ist nicht das erste Mal in der Geschichte und schon damals hat die Universität Oldenburg an Lösungen gearbeitet, wie sich aus Archivmaterialen des Uniarchivs herauslesen lässt.

Ein Labor mit Zukunftsvision

Ende der 1970er Jahre herrscht ebenfalls eine Energiekrise. Das Wissen um die Begrenztheit der Ressourcen klassischer Energieträger wie Öl, Gas und Kohle gibt den Anstoß über die Nutzung von Kernenergie nachzudenken. Und auch hier werden Forderungen nach erneuerbaren Energien laut. An der Universität Oldenburg entsteht zu dieser Zeit das Konzept des Energielabors. Hier sollen nicht nur regenerative Energien angewandt und erforscht werden, sondern auch, wie man diese autark nutzen kann. Ein Novum in der Bundesrepublik.1

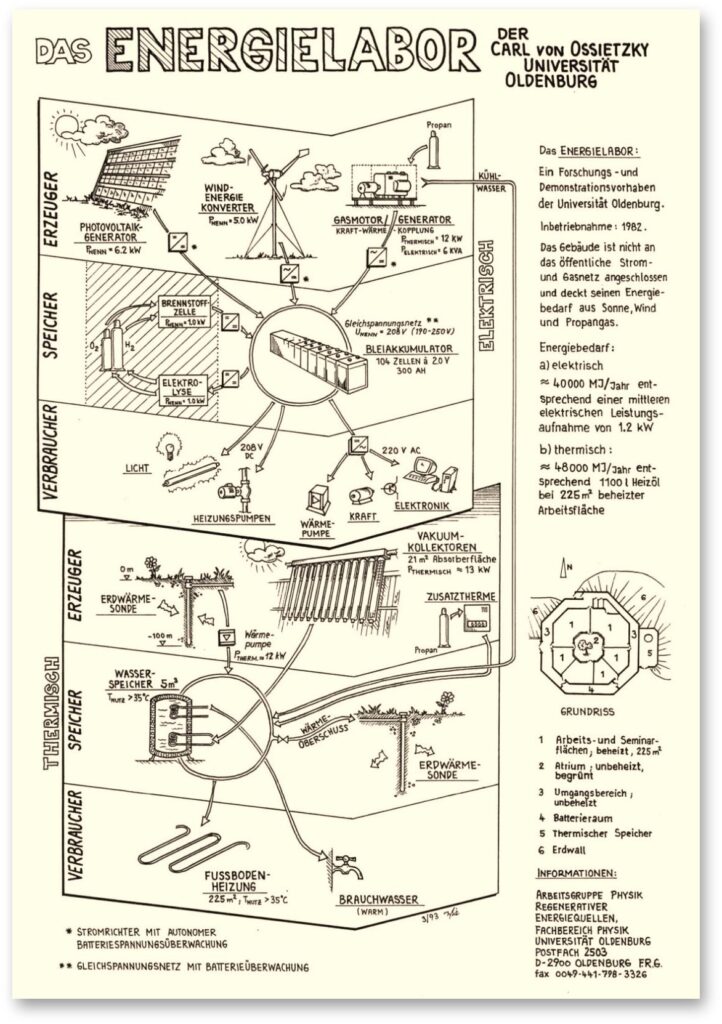

1982 wird das Energielabor im Oldenburger Stadtteil Wechloy in Betrieb genommen. Hierbei erfüllt es eine Doppelfunktion. Es ist gleichzeitig Arbeitsplatz für Wissenschaftler:innen und Forschungsgegenstand. Drei Quellen regenerativer Energien bilden die Grundlage für die autarke Versorgung des Labors: Sonnenenergie, Windenergie und Biomasse. Durch das Zusammenspiel dieser Energiesysteme soll die Versorgungssicherheit gewährleistet werden,2 denn das Labor ist nicht an das Elektrizitätsnetz angeschlossen.3

Bereits auf dem Markt angebotene und erprobte Systeme der Energiegewinnung, -dämmung und -speicherung sollen sich jetzt also unter praktischen Bedingungen bewähren. Vor allem der Bezug auf die meteorologischen Bedingungen Nordwestdeutschlands steht dabei im Vordergrund.4

Aber wie funktioniert das Energielabor?

Die Energiegewinnung erfolgt durch Sonnenkollektoren und Windkonverter. Der Überschuss wird für kalte und windarme Tage in Wassertanks und Akkumulatoren gespeichert. Als Notreserven dient die Biomasse, die durch das Destillieren von Alkohol aus Pflanzenabfällen generiert wird.5

Die besondere Konstruktion des Labors reduziert den Bedarf an Heizenergie bereits auf ca. 30% der üblichen Werte.6

Erdwallanlagen und ein äußerer Gebäudering legen sich um den 250qm großen Laborkern. Luft wird in einem unterirdischen Kanalsystem gekühlt bzw. vorgewärmt. Die Forschung kann beginnen.7

2023 – das Energielabor steht noch in Wechloy, seit 2019 ist es geschlossen.8

Das Labor hat sich über die Jahre gewandelt, Ideen wurden verworfen, neue sind entstanden. Immer wieder wurden Anlagen verbessert, ausgetauscht und ergänzt. Forschungsergebnisse wurden veröffentlicht; Erfolge, aber auch Enttäuschungen erlebt.9

Was sich nicht geändert hat, ist der Beitrag, den die Universität Oldenburg damit für die Energieforschung geleistet hat. 40 Jahre lang hat es die Forschung zu regenerativen Energien möglich gemacht. Wie es weitergeht, ist ungewiss. Dies gilt auch für die Energieversorgung in Deutschland. Die Zukunft wird zeigen, welche Richtung wir einschlagen. Die letzten Atomkraftwerke, Zeugen der Energiekrise der 1970er Jahre, sind vor kurzem vom Netz gegangen. Erneuerbare Energien überdauern und sollten nicht vergessen werden, genauso wenig wie die Arbeit, die das Energielabor der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg dafür geleistet hat.

Quellen

1 Gabler, Hansjörg (1990): Das Energielabor. Ein Experiment zur Wind- und Solarenergienutzung. In: Einblicke: Forschung an der Universität Oldenburg, 6, Nr. 11, S. 23-26

2 UniA OL, 21004, 10: Uni Info 7/81 8. Mai 1981 „Autarkes ‚Energielabor‘ bisher ein Novum in der Bundesrepublik“

3 Gabler (1990)

4 UniA OL, 21004, 10: OVZ 24.9.1981 „Uni baut energieautarkes Labor“

5 UniA OL, 21004, 10: Täglicher Pressespiegel 185/81 24.9.1981 „Alkohol, Wind und Sonne liefern Energie“

6 UniA OL, 21004, 10: OVZ 24.9.1981 „Uni baut energieautarkes Labor“

7 UniA OL, 21004, 10: Täglicher Pressespiegel 185/81 24.9.1981 „Alkohol, Wind und Sonne liefern Energie“

8 Rhode, Dennis (2022): Besuch im Energielabor der Universität Oldenburg. Online unter: https://www.dennisrohde.de/aktuelles/besuch-im-energielabor-der-universitaet-oldenburg [Abruf am 04.05.2023]

9 Gabler (1990)